レスピーギ「ローマの松」解説とおすすめの名盤

目次

まずはダイジェストで聴いてみよう!

金管楽器が奏でる勇壮な響きが悠久の時をさかのぼり、古代ローマ軍の進軍を髣髴(ほうふつ)とさせます。

まずは第4曲「アッピア街道の松」をダイジェストで聴いてみましょう。

ケント・ナガノ指揮 モントリオール交響楽団

作曲の背景

ローマの松(伊:Pini di Roma)はイタリアの作曲家、オットリーノ・レスピーギ(1879-1936)が1924年、45歳の時に作曲した交響詩です。

1913年、サンタ・チェチーリア国立アカデミア作曲科教授の職を得てローマに移住したレスピーギは、歴史あるローマの景観からインスピレーションを受け、1916年に交響詩「ローマの噴水」を作曲します。

これが好評を博し作曲家としての名声を確立したレスピーギは1923年にはサンタ・チェチーリア国立アカデミアの院長に就任します。

その翌年1924年、今度はローマの4つの松を舞台にして作曲したのが今回ご紹介する交響詩「ローマの松」です。

この作品は単なる風景描写だけではなく、何世紀にも渡ってローマの歴史を見守ってきた4つのローマの松の姿を通して、古代ローマへと時間を遡る幻想的な空間に私たちを誘ってくれます。

レスピーギは後年、自身が指揮をした演奏会のプログラムに次のように記したそうです。

『ローマの松』では、私は、記憶と幻想を呼び起こすために出発点として自然を用いた。極めて特徴をおびてローマの風景を支配している何世紀にもわたる樹木は、ローマの生活での主要な事件の証人となっている。

引用:「ローマの松」(ウィキペディア)

この作品は「ローマの噴水」、そして後に作曲した「ローマの祭り」と共に「ローマ三部作」としてレスピーギの代表作として知られています。

レスピーギ「ローマの松」解説

第1曲:ボルゲーゼ荘の松

ミュート(弱音器)を付けたトランペットの信号音と休みなく動き回る木管楽器の色鮮やかな旋律に導かれて奏でられる活き活きとしたメロディは、子供たちの歌うわらべ歌がモチーフとなっています。

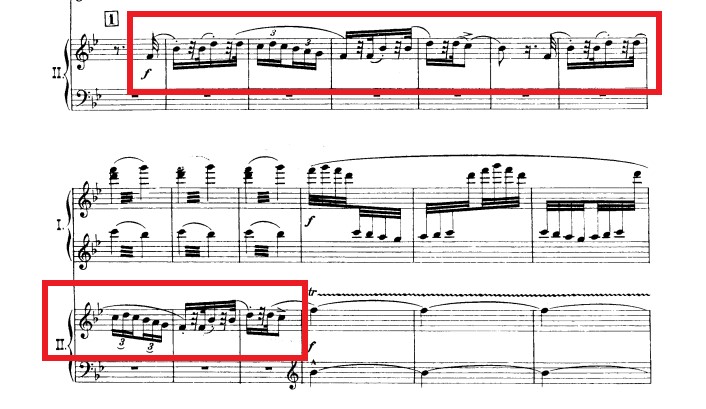

冒頭のメロディはローマで古くから伝わるわらべ歌「マダマドレ」(Madama Dorè)です。(譜例①※ピアノ譜)

その後に続くメロディも同じようにわらべ歌「ジロジロトンド」(Giro Giro Tondo)から取られています。(譜例②)

ローマ中心部の北にある「ボルゲーゼ荘」はかつては貴族の邸宅として使われていましたが、現在は「ボルゲーゼ美術館」に姿を変えています。

辺り一帯の広大な敷地には美しい森や池があり、あちこちに立派なカサマツのある「ボルゲーゼ公園」としてローマ市民の憩いの場所となっています。

レスピーギはこの松の木立の間で賑やかに遊ぶ子供たちを表現するために、これら2曲を含むいくつかのわらべ歌をモチーフとして使いました。

この曲ではあえて低い音は使われず、高音部中心のオーケストレーションで楽しく賑やかな雰囲気を演出しています。

Notafly – 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26957324による

第2曲:カタコンベ付近の松

突然の静寂が訪れ、弦楽器とホルンが低く静かに私たちを地下深くの世界へ導きます。

カタコンベは古代ローマの地下墓所のことで、ローマ市内に点在しています。キリスト教が公認されたのは西暦313年、それまで長い間迫害されてきたキリスト教徒たちはこのカタコンベで礼拝を行ったり、祈りを捧げることで信仰を守り抜いてきました。

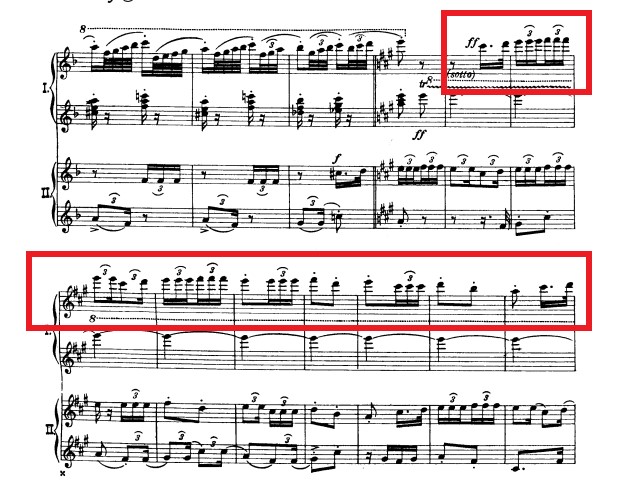

その深い地の底からトランペットによる聖歌が遠くかすかに響いてきます。(譜例③)

レスピーギは教鞭をとったサンタ・チェチーリア国立アカデミアが所蔵する膨大な古い時代の楽譜を熱心に研究していたそうで、この旋律も古い聖歌がモチーフとなっていると言われています。

舞台裏で演奏されるトランペット・ソロの旋律は風にのって運ばれてくるかすかな歌の様にも聴こえます。

執拗に繰り返しながら高揚する旋律は死者への祈りなのでしょうか。迫害されたキリスト教徒たちの苦悩を表現しているかのような暗く重々しい旋律です。(譜例④)

高揚しきった旋律は再び地の底へ帰っていくかのように静かに幕を閉じます。レスピーギは自身で次のように解説しています。

カタコンバの入り口に立っている松の木かげで、その深い奥底から悲嘆の聖歌がひびいてくる。そして、それは、荘厳な賛歌のように大気にただよい、しだいに神秘的に消えてゆく。

引用:「ローマの松」(ウィキペディア)

ムソルグスキー(ラヴェル編)の「展覧会の絵」の中にもカタコンベを描写した部分がありますので聴き比べてみるのも面白いかも知れませんね。

第3曲:ジャニコロの松

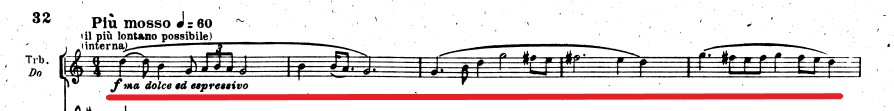

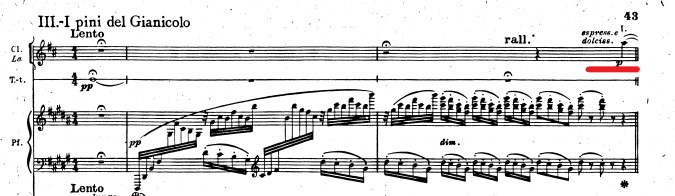

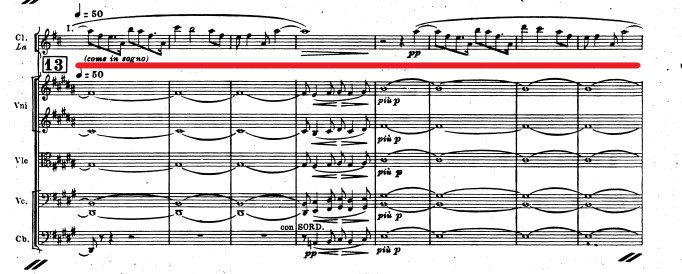

きらめくようなピアノの調べに乗って、クラリネットが静かに美しい旋律を奏でます。(譜例⑤)

ジャニコロはローマの西側にある丘で、ローマの街を一望することが出来ます。

この曲では月光の中に浮かび上がる幻想的なジャニコロの松が描かれていて、弦楽器が奏でる神秘的な響きはフランス音楽のような繊細さを感じます。

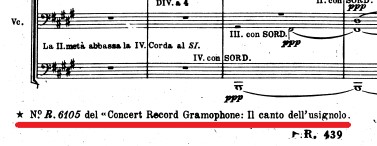

曲の最後には再びクラリネットのソロが現れ、ナイチンゲール(夜鳴きウグイス)の鳴き声が流れますが、レスピーギはここで本物の鳥の鳴き声を録音したレコードを流すように指示しています。

これまで多くの作曲家たちが作品の中に鳥の鳴き声を模倣する描写を木管楽器などで表現してきましたが、管弦楽作品の中に実際の鳥の鳴き声を録音したものを流すと言う革新的なアイデアで最初の例です。

スコア(総譜)にはレコード番号まで付された指示が書かれています。(譜例⑥)

尚、現在では指揮者の判断によりケース・バイ・ケースのようです。

第4曲:アッピア街道の松

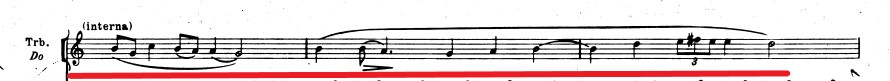

まだ夢の中にいるかのようなはっきりしない感覚の中、遠くから進軍ラッパの音が聴こえてきます。(譜例⑦)

それはまるで古代ローマ軍の行列が遠くから少しづつ近づいてくるかのような錯覚を覚えます。

ローマから南へ延びるアッピア街道は古代ローマ軍によって建設された560キロに及ぶ軍用道路で、現存するローマ街道の中でも最も有名な街道です。

レスピーギ自身は次のように解説しています。

アッピア街道の霧深い夜あけ。不思議な風景を見まもっている離れた松。果てしない足音の静かな休みないリズム。詩人は、過去の栄光の幻想的な姿を浮べる。トランペットがひびき、新しく昇る太陽の響きの中で、執政官の軍隊がサクラ街道を前進し、カピトレ丘へ勝ち誇って登ってゆく。

引用:「ローマの松」(ウィキペディア)

執拗に繰り返される行軍の主題は徐々に高揚し、クライマックスではバンダと呼ばれるファンファーレが加わり圧巻のフィナーレを飾ります。

それはまるで繁栄を極めたローマ帝国の輝かしい栄光を今の時代に甦らせたようです。

AlMare – 投稿者自身による作品, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=651155による

レスピーギ「ローマの松」YouTube動画

レスピーギ:交響詩「ローマの松」

第1曲:ボルゲーゼ荘の松(00:17)

第2曲:カタコンベ付近の松(02:52)

第3曲:ジャニコロの松(10:12)

第4曲:アッピア街道の松(17:35)

ディーマ・スロボデニューク指揮:ガリシア交響楽団

レスピーギ「ローマの松」おすすめの名盤

小澤征爾指揮:ボストン交響楽団

レスピーギ:ローマ三部作

● 交響詩『ローマの松』

● 交響詩『ローマの祭り』

● 交響詩『ローマの噴水』

小澤征爾指揮

ボストン交響楽団

録音:1977年

★こちらのアルバムは「Amazon Music Unlimited」でもお楽しみいただけます!

Amazon Music Unlimited【無料体験】で聴く♪

小澤征爾がボストン交響楽団の音楽監督に就任した1973年から4年後の1977年の録音ですが、とても色彩感溢れる素敵な録音です。

「ボルゲーゼ荘の松」の賑やかな喧騒の雰囲気と、対照的な静けさで始まる「カタコンベ付近の松」、終曲「アッピア街道の松」はやや速めのテンポ設定で輝かしい響きの堂々としたクライマックスが印象的です。

小澤征爾指揮:ボストン交響楽団

シャルル・デュトワ指揮:モントリオール交響楽団

レスピーギ:ローマ三部作

● 交響詩『ローマの松』

● 交響詩『ローマの祭り』

● 交響詩『ローマの噴水』

シャルル・デュトワ指揮

モントリオール交響楽団

録音:1982年

★こちらのアルバムは「Amazon Music Unlimited」でもお楽しみいただけます!

Amazon Music Unlimited【無料体験】で聴く♪

この手の音響効果抜群の大規模な管弦楽作品はややもすると表現が誇大になりがちですが、デュトワは精緻で繊細な部分も表現が素晴らしく個人的にお気に入りです。

ローマ三部作の他2曲も収録されていて楽しめる1枚です。壮大でド派手な演奏が好みの方には向いていないかも?

終曲「アッピア街道の松」はかなり速めのテンポ設定で前へと進む推進力が印象的ですが、もう少し堂々とした落ち着きがあっても良いかも知れません。

シャルル・デュトワ指揮:モントリオール交響楽団

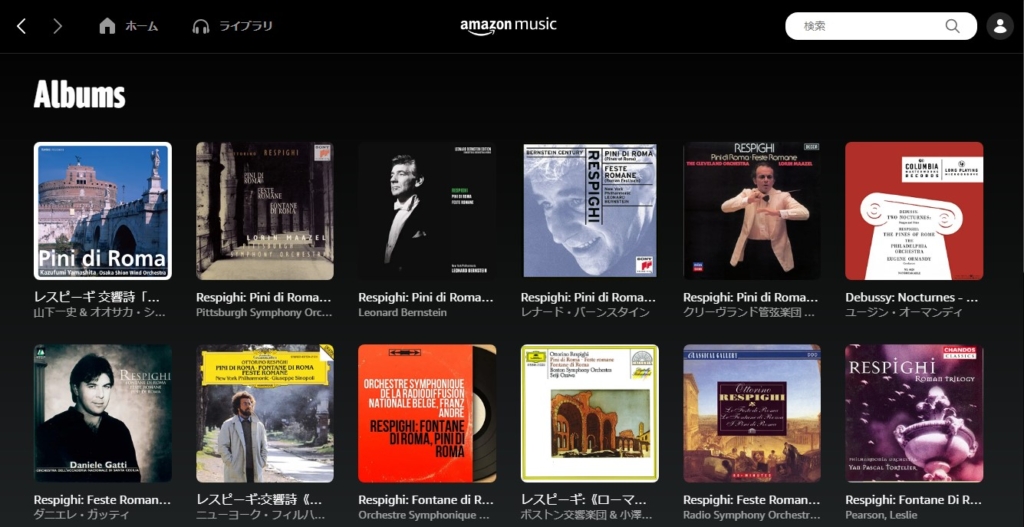

「Amazon Music Umlimited」で「ローマの松」を聴き比べ!

★「Amazon Music Unlimited」では次のようなアーティストの「ローマの松」を聴き放題で楽しむことが出来ます。

※下記の検索結果は本記事の投稿日現在、「Amazon Music Unlimited」で「ローマの松」「Pini di Roma」「Pines of Rome」「Respighi」などのキーワードで検索した例です。すべての録音を表示しているわけではありませんのでご了承ください。

「カラヤン&ベルリン・フィル」「リッカルド・シャイー&ミラノ・スカラ座管」「ダニエレ・ガッティ&サンタ・チェチーリア国立アカデミー管」「レスリー・ピアソン&フィルハーモニア管」「ネヴィル・マリナー&アカデミー室内管」「マリス・ヤンソンス&オスロ・フィル」「ジュゼッペ・シノーポリ&ニューヨーク・フィル」「バーンスタイン&ニューヨーク・フィル」「アラン・ギルバート&ニューヨーク・フィル」「ヴィクトル・デ・サバタ&ニューヨーク・フィル」「フリッツ・ライナー&シカゴ響」「オーマンディ&フィラデルフィア管」「ロリン・マゼール&クリーヴランド管」「小澤征爾&ボストン交響楽団」「ロリン・マゼール&ピッツバーグ響」「大植英次&ミネソタ管」「シャルル・デュトワ&モントリオール響」「アンタル・ドラティ&ミネアポリス響」「アンドレア・バッティストーニ&東京フィル」「飯森範親&東京交響楽団」「佐渡裕&兵庫芸術文化センター管」他

Amazon Music Unlimited【無料体験】で聴く♪

おすすめの名盤でご紹介した「小澤征爾&ボストン交響楽団」「シャルル・デュトワ&モントリオール響」以外では「ジュゼッペ・シノーポリ&ニューヨーク・フィル」もなかなかいいですが、個人的にはちょっとラッパの響きが淡白でテンポもやや粘り気味に感じました。

「フリッツ・ライナー&シカゴ響」の録音は切れ味するどく聴きごたえがあります。冒頭の木管のトリルが鮮明過ぎて携帯電話が鳴っているのかと思わず確認してしまいました(笑)ラッパパートやスネアドラムなど特定のパートがやたら鮮明に聴こえて来る箇所が多く、そこが近年の録音にない魅力です。

★「Amazon Music Umlimited」では通常30日間の無料体験期間があります!無料体験期間中に解約手続きをすれば料金が課金されることもありません。

★「Amazon Music Unlimited」でいろんなアーティストの「ローマの松」を聴き比べてみませんか?

Amazon Music Unlimited【無料体験】で聴く♪

※「Amazon Music Unlimited」の「無料体験の登録方法」「解約の方法」「Amazon Musicアプリの使い方」「楽曲のラインナップ数」など、もっと詳しく知りたいと言う方はこちらの記事をお読みください。

【2021年版】「Amazon Music Unlimited」でクラシック音楽を楽しむことはできるのか徹底検証!

まとめ

レスピーギ作曲の交響詩「ローマの松」、いかがでしたでしょうか?

レスピーギが巧みな管弦楽法で描いた4つのローマの松の姿は、ただ単にローマの美しい風景を描写しただけではなく、古の時代へとタイムスリップしたような感覚を味あわせてくれます。

各曲にはローマの歴史と景観にちなんだモチーフが巧みに用いられ、映像としてイメージしながら作品を楽しむことが出来ます。

クラシック初心者の方にも聴きやすい作品だと思いますので、ぜひお楽しみいただければと思います。

「作曲の背景」でも触れたようにレスピーギは他に「ローマの噴水」「ローマの祭り」と言う作品も遺しています。

聴き比べてみるのも楽しいと思いますよ?

最後までお読みいただきありがとうございます。こちらの作品もぜひ聴いてみてください!

ムソルグスキーのピアノ曲に管弦楽の魔術師ラヴェルが美しい彩色を施した名曲!

お役に立ちましたらクリックをお願いします。