スメタナ「わが祖国」解説とおすすめの名盤

目次

まずはダイジェストで聴いてみよう!

弦楽器が紡ぎだす有名な旋律は悠然と流れるモルダウ川を描写しています。

まずは第2曲「モルダウ(ヴルタヴァ)」をダイジェストで聴いてみましょう。

クシシュトフ・ウルバンスキ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

作曲の背景

連作交響詩「わが祖国」はチェコの作曲家、ベドルジハ・スメタナ(1824-1884)が1874年から1879年にかけて書いた6曲からなる交響詩です。

6つの曲にはそれぞれチェコの自然や歴史に因んだ標題が付けられています。

この作品を書き始めた1874年、50歳になるスメタナはプラハで指揮者としても活動をしていましたが、この年の夏に大きく体調を崩し聴覚を失っています。

有名な第2曲「モルダウ(ヴルタヴァ)」の自筆スコア(総譜)の中には「12月8日完成、19日間、耳が聴こえない中で」と書き込まれています。

悪化する健康状態に加え、家庭内の不和などもあり精神的にも追い込まれていくスメタナは、プラハを離れ静かな環境の中で本作品を書き上げていきます。

当時のチェコはオーストリア帝国の支配下にあり、祖国への愛情と民族主義的な色合いの強いこの作品は国民を大いに勇気づけ、スメタナの代表作となっただけではなくチェコの国を象徴するような作品となりました。

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団創設50周年にあたる1946年から開催されている「プラハの春音楽祭」はスメタナの命日である5月12日にこの「わが祖国」の演奏を皮切りに開幕されることでも有名です。

モルダウ(ヴルタヴァ)

ここでは全6曲の中で最も有名な第2曲「モルダウ(ヴルタヴァ)」を先にご紹介します。

ドイツ語の「モルダウ」として知られていますが、チェコ語の原題は「ヴルタヴァ(Vltava)」となっています。

モルダウ(ヴルタヴァ)はボヘミアの中心を流れていく川の名前です。

スメタナは「2つの源流が合流して流れ出し、川幅を増しながら、森の狩や婚礼の踊りの傍らを通り、夜になると月の光や妖精の舞いを映し、聖ヨハネの急流を通り、やがてプラハへと至り、ヴィシェフラドを経て、遠くへ去っていく」と解説しています。

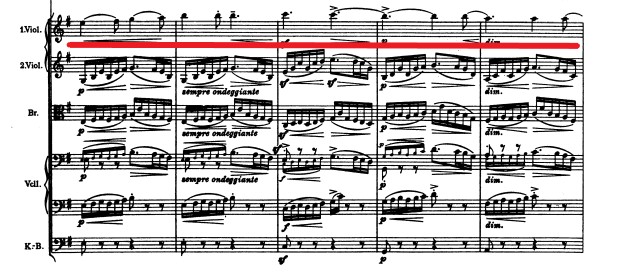

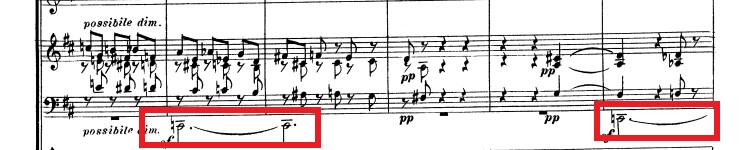

曲は冒頭、2本のフルートがモルダウの源流を表現し、やがて現れるクラリネットによって奏されるもうひとつの流れと合わさって一つになります。(譜例①)

この冒頭のフルートの旋律、楽譜が読めない方でも岩肌から流れて寄り集まる、美しいモルダウの源流の様に見えませんか?

モルダウの源流は徐々に集まり、少しずつ大きくなり、やがてダイジェスト動画でもご紹介したあの有名な旋律が、悠然と流れるモルダウ川の流れを描写します。(譜例②)

ちなみにこの有名な旋律は、16世紀頃に流行したイタリアの歌曲『ラ・マントヴァーナ』が各地に伝わり、その地方の民謡としても親しまれるようになったものをスメタナが引用したものと考えられています。

Ensemble Musica Antiqua

ちなみにこの楽曲は、現在のイスラエル国歌「ハティクヴァ(希望)」のルーツにもなっています。

ラハフ・シャニ指揮:イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団

やがて聴こえてくる勇壮な金管楽器の音は森の狩で使われる角笛です。拍子が変わるとモルダウの流れは、楽しそうに踊る田舎の婚礼の踊りを横切ります。(譜例③)

美しく雄大に流れながら川辺の情景を映し出してきたモルダウにも、やがて夜の帳が下りてくると、情景はがらりと変わり、幻想的な月の光と妖精の舞いが描写されます。

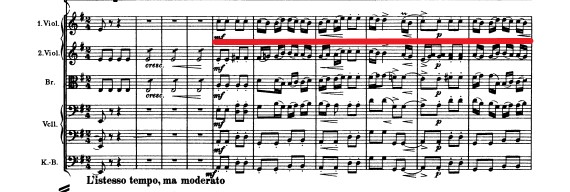

弦楽器が神秘的に妖精の舞を、川面に揺れる美しい月の光をフルートやハープが幻想的に紡ぎ出します。(譜例④)

やがて金管楽器が奏でるファンファーレ風のモチーフが徐々に大きくなると、再び川の流れは速くなり、モルダウの主題が雄大に流れます。楽曲はテンポを速め、突然激しい音楽となり聖ヨハネの急流が描写されます。

モルダウは荒れ狂うような激流として描写されますが、突然の静寂と共にメインテーマが明るく堂々と奏され、第1曲「ヴィシェフラド」のモチーフが壮大に現れ、川幅の広いヴィシェフラドの傍らを通り過ぎたことを表現すると、最後はプラハを経て遠くへ流れ去っていくかのように終わります。(譜例⑤)

モルダウの流れに沿った様々な情景や、時間の移り変わりまでも見事に描写した素晴らしい楽曲です。全曲を長く感じられる方はまずこの曲から聴いてみて下さい。

スメタナ:連作交響詩『わが祖国』より 第2曲「モルダウ(ヴルタヴァ)」

クシシュトフ・ウルバンスキ指揮:オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

スメタナ「わが祖国」解説

第1曲:ヴィシェフラド

「ヴィシェフラド」は「高い城」の意味を持ち、モルダウ(ヴルタヴァ)川河畔に立つ「ヴィシェフラド城」をモチーフにしています。

かつてはボヘミアの国王の居城でしたが、長い戦乱の歴史の中で破壊され廃墟となりました。現在は民族墓地が作られスメタナもドヴォルザークもここに眠っています。

曲はチェコの伝説的な吟遊詩人がヴィシェフラドの岩を眺めながらその栄枯盛衰に思い耽る様子を描写しています。

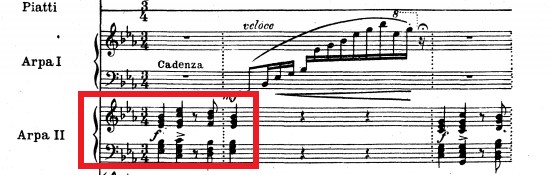

2台のハープが奏でる美しいカデンツァが吟遊詩人の竪琴を表現します。冒頭の4つの音は「ヴィシェフラド」の主題であると共に、全曲を統一する重要なモチーフにもなっています。(譜例⑥)

曲中ではかつてヴィシェフラド城が栄光を誇ったころの壮麗な雰囲気が堂々と奏でられ、その後テンポを速め、戦乱に立ち向かい勇壮に進軍するかのような旋律が現れますが、やがて戦いに敗れ没落の道を辿る哀歌のような旋律が聴こえてきます。

最後は荒れ果てたヴィシェフラド城を見上げる吟遊詩人が全ては過去の物語とでも言いたげに静かに回想しているかのように終わります。

第2曲:モルダウ(ヴルタヴァ)

第3曲:シャールカ

「シャールカ」はチェコの伝説に登場する女戦士たちを率いる勇女の名前で、プラハ北東の地名にもなっています。

敵対するツチラトに復讐を誓うシャールカは、自らを木に縛り付けて苦しむ芝居をします。それを見つけたツチラトはシャールカの美しさに魅せられ縛を解いてやります。

シャールカはお礼にとツチラトたちに酒を振る舞い酔わせて眠らせます。

やがて角笛を合図に、隠れていた女戦士たちが襲いかかり、彼らを皆殺しにします。

冒頭から嵐のような激しい音楽が展開されこれからの戦いを予兆させます。やがて行進曲風の旋律が奏でられツチラトの部隊が現れたことを告げます。

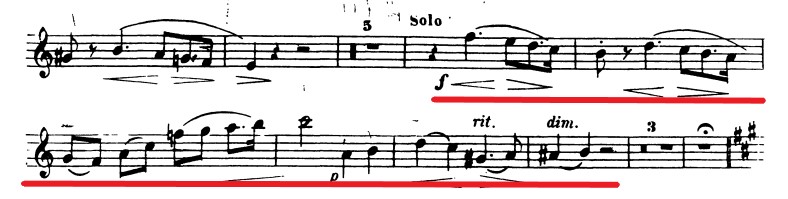

クラリネットの音は助けを求めるシャールカの声、応えるチェロの音はシャールカに魅かれるツチラトを表現しています。(譜例⑦)

やがて賑やかな酒宴がはじまり兵たちは酔いつぶれいくと、ファゴットの長い音が兵たちのいびきを表現します。徐々に酔いつぶれていくように減衰していく音楽と、滑稽なファゴットのいびきが見事な描写としか言いようがありません。(譜例⑧)

いびきをかく兵士を横目にホルンによる攻撃の合図が聴こえ、クラリネットによって忍び寄るシャールカたちが表現されると、いよいよ一斉に女兵士たちが攻撃に移り勇壮な音楽が展開し、男たちは皆殺しにされ幕を閉じます。

第4曲:ボヘミアの森と草原から

タイトルの通りボヘミアの美しい森や草原といった風景が描写されています。

草原を流れる風のような美しく牧歌的な調べ、フーガによって描かれる鬱蒼とした森の情景がやがて壮大に展開されると今度は収穫や婚礼を思わせる陽気なポルカの踊りが描写されます。

最後はテンポを速め勇壮に終わります。

第5曲:ターボル

ターボルはボヘミア南部の町の名で、15世紀に起こったキリスト教改革派のフス派の拠点でした。

フス派を異端とみなした当時のカトリック、神聖ローマ帝国との間で壮絶な戦いが繰り広げられます。

18年にも及んだこの戦いはフス派が敗れ終わりを迎えますが、このことがきっかけとなってチェコの人々は民族としての連帯を一層深めることになります。

曲はフス派の讃美歌『汝らは神の戦士たれ』がモチーフとなっています。

第6曲:ブラニーク

ブラニークはボヘミア中南部にある山の名で、ここには愛国の戦士たちが眠り、祖国が危機の際には目を覚まして国を救うとの言い伝えがあります。

そしてフス派の戦士たちもここに眠っています。

第5曲「ターボル」と同じく曲はフス派の讃美歌『汝らは神の戦士たれ』がモチーフとなっています。

激しい戦乱の合間に聴こえてくるのどかで牧歌的な調べと再び訪れる激しい戦いの音楽が長い間戦乱の続いたチェコの歴史を髣髴とさせるようです。

最後はこの長い戦いの終わりを告げる勝利の凱歌が壮大に奏でられフィナーレを迎えます。

オリジナルのアップロード者はチェコ語版ウィキペディアのJanBlanickyさん

Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2999954による

スメタナ「わが祖国」YouTube動画

スメタナ:連作交響詩「わが祖国」

第1曲:ヴィシェフラド(0:00)

第2曲:モルダウ《ヴルタヴァ》(16:11)

第3曲:シャールカ(29:30)

第4曲:ボヘミアの森と草原から(41:15)

第5曲:ターボル(54:28)

第6曲:ブラニーク(01:08:03)

セミヨン・ビシュコフ指揮 ケルンWDR交響楽団(ケルン放送交響楽団)

スメタナ「わが祖国」おすすめの名盤

ラファエル・クーベリック指揮:チェコ・フィル(DVD)

【収録曲】

スメタナ:歌劇「リブシェ」~ファンファーレ

チェコ&スロヴァキア国歌

スメタナ:連作交響詩「わが祖国」

クーベリック/祖国との再会~リハーサルとインタビュー

ラファエル・クーベリック指揮

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

収録:1990年5月12日

プラハ、スメタナホール(ライヴ)

チェコ音楽界のサラブレット的な存在であったラファエル・クーベリックは、第二次世界大戦後に社会主義化した政治体制に反発し、チェコ・フィル首席指揮者の地位を投げうって西側へ亡命します。

しかし、1989年にチェコの民主化(ビロード革命)が成功し、42年ぶりに祖国の地を踏んだクーベリックは、すでに指揮活動から引退していたのにもかかわらず、かつての手兵チェコ・フィルとともに「プラハの春」オープニング・コンサートに登場、第2の国歌とも見なされるスメタナの「わが祖国」を万感の思いを込めて演奏しました。

映像もやや古くライブ収録と言うことでアンサンブルの乱れを感じる箇所もありますが、会場を埋め尽くすチェコの方々の民主化への熱い想いと40年を超える時を経て祖国の土を踏んだ巨匠クーベリックの想いが伝わるような映像です。

ラファエル・クーベリック指揮:ボストン交響楽団(CD)

【収録曲】

スメタナ:連作交響詩「わが祖国」

ラファエル・クーベリック指揮

ボストン交響楽団

録音:1971年

★こちらのアルバムは「Amazon Music Unlimited」でもお楽しみいただけます!

Amazon Music Unlimited【無料体験】で聴く♪ラファエル・クーベリックはチェコ・フィルの他にもバイエルン放送響、ウィーン・フィル、シカゴ響など数多くのオーケストラと「わが祖国」を録音していますが、その中からボストン交響楽団との録音をオススメします。

この録音では程よく抑制された端正な「わが祖国」を楽しむことが出来ます。デフォルメされた感じのない自然な音楽の運びとバランスと良い録音が印象的です。

聴いていて凄くボルテージの上がるような演奏ではありませんが、スメタナが描いた美しい祖国が目に浮かぶような美しく端正な演奏を味わうことが出来る名盤です。

ラファエル・クーベリック指揮:ボストン交響楽団

イルジー・ビエロフラーヴェク指揮:チェコ・フィル(CD)

【収録曲】

スメタナ:連作交響詩「わが祖国」

イルジー・ビエロフラーヴェク指揮

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

録音:2014年

★こちらのアルバムは「Amazon Music Unlimited」でもお楽しみいただけます!

Amazon Music Unlimited【無料体験】で聴く♪チェコ・フィルとのコンビではクーベリックをはじめ、ヴァーツラフ・ターリッヒ、カレル・アンチェル、ヴァーツラフ・ノイマン、リボール・ペシェクなど数多くのチェコの名指揮者たちが録音を遺していますが、こちらはその中でも新しいイルジー・ビエロフラーヴェクとのコンビで2014年に録音された盤です。

とても柔らかいタッチが印象的で、繊細で美しいオーケストラの響きを導き出した好演です。

イルジー・ビエロフラーヴェク指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

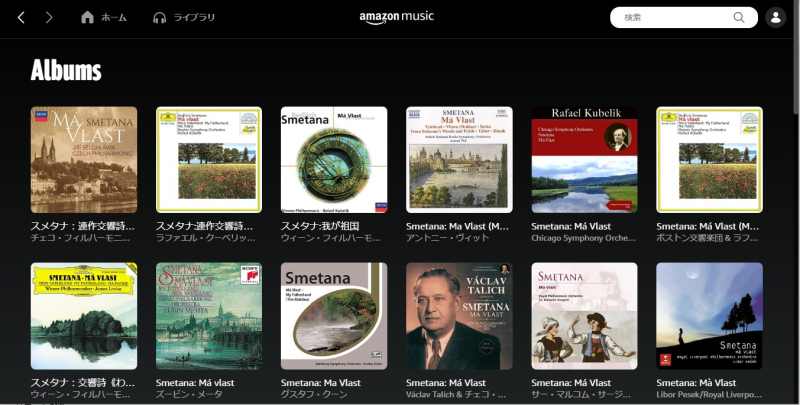

「Amazon Music Unlimited」で「わが祖国」を聴き比べ!

★「Amazon Music Unlimited」では次のようなアーティストの「わが祖国」を聴き放題で楽しむことが出来ます。

※下記の検索結果は本記事の投稿日現在、「Amazon Music Unlimited」で「Smetana Ma Vlast」「スメタナ わが祖国」などのキーワードで検索した例です。すべての録音を表示しているわけではありませんのでご了承ください。

「イルジー・ビエロフラーヴェク&チェコ・フィル」「リボール・ペシェク&チェコ・フィル」「ヴァーツラフ・ターリヒ&チェコ・フィル」「ズデニェク・コシュラー&チェコ・ナショナル響」「ラファエル・クーベリック&ウィーン・フィル」「レヴァイン&ウィーン・フィル」「パーヴォ・ベルグルンド&シュターツカペレ・ドレスデン」「アントニー・ヴィット&ポーランド国立放送響」「ガエターノ・デローグ&プラハ響」「リコ・サッカーニ&ブダペスト・フィル」「ズービン・メータ&イスラエル・フィル」「マルコム・サージェント&ロイヤル・フィル」「リボール・ペシェク&ロイヤル・リヴァプール・フィル」「コリン・デイヴィス&ロンドン響」「ラファエル・クーベリック&ボストン響」「ワルター・ジュスキント&セントルイス響」「ラファエル・クーベリック&シカゴ響」「ネーメ・ヤルヴィ&デトロイト響」他

★「Amazon Music Umlimited」では通常30日間の無料体験期間があります!無料体験期間中に解約手続きをすれば料金が課金されることもありません。

★「Amazon Music Unlimited」でいろんなアーティストの「わが祖国」を聴き比べてみませんか?

Amazon Music Unlimited【無料体験】で聴く♪※「Amazon Music Unlimited」の「無料体験の登録方法」「解約の方法」「Amazon Musicアプリの使い方」「楽曲のラインナップ数」など、もっと詳しく知りたいと言う方はこちらの記事をお読みください。

まとめ

スメタナ作曲の連作交響詩「わが祖国」、いかがでしたでしょうか?

スメタナはこの作品の中で、祖国チェコの美しい自然と情景、豊かな人々の暮らしを見事な筆致で描き出すと共に、苦難に満ちた歴史と神話の世界までも表現しています。

それは長い間、近隣諸国の圧政に苦しみながら、自由に母国語を話すことも許されないチェコの人たちの心の支えとなり、勇気づけることになりました。

1882年11月、全6曲を通して初演した頃には、既に大きく体調を崩していたスメタナは両耳の完全失聴に加え、眩暈や、痙攣、記憶喪失と共に、鬱や不眠、幻覚と言った様々な症状に悩まされています。

1884年には正気を失い精神病院に収容されたスメタナは徐々に衰弱し、5月12日にこの世を去りました。

スメタナを苦しめた病の原因は梅毒であるとも老人性認知症とも伝えられています。スメタナの亡骸はこの作品の最初に描かれたヴィシェフラドにある民族墓地に葬られました。

作品は6曲通して聴くと1時間を超える大作で、クラシック初心者の方には少々長く感じられるかも知れませんが、各曲にはチェコの自然や歴史に因んだ物語があり、映像として脳裏に浮かぶような親しみやすい楽曲ばかりです。

「モルダウ」の有名な一節しか聴いたことがないと言う方は、まず「モルダウ」全曲を聴いていただき、あとは興味のある楽曲から聴いてみるのも良いと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。こちらの作品もぜひ聴いてみてください!

リヒャルト・シュトラウスが描く壮大なアルプスのパノラマ「アルプス交響曲」

お役に立ちましたらクリックをお願いします。