ラヴェル「マ・メール・ロワ」解説と無料楽譜、おすすめの名盤

目次

まずはダイジェストで聴いてみよう!

ラヴェルの紡ぎ出すオーケストラの調べは言葉では言い表せないほど美しく情感豊かです。

ハープの調べに導かれるヴァイオリンのソロはとても繊細な美しさに満ち溢れています。

まずは終曲『妖精の園』をダイジェストで聴いてみましょう。

サイモン・ラトル指揮:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ヴァイオリンのソロを弾いているのはコンサートマスターとして活躍された安永徹さんです。2009年に退団された後は日本で活動されています。

作曲の背景

「マ・メール・ロワ」とは?

『マ・メール・ロワ』(仏: Ma Mère l’Oye)はフランスの作曲家モーリス・ラヴェル(1875年-1937年)が作曲したピアノ連弾のための組曲、および管弦楽のための組曲です。

タイトルの『マ・メール・ロワ』はフランス語で、英語圏でいう『マザー・グース』のことです。

これは西洋で古くから語り継がれてきた童話や童謡など総称で、特定の作者がいるわけではなく、現在では世界中に広まり600から1000以上の種類があるといわれています。

「きらきら星」「メリーさんのひつじ」「ロンドン橋落ちた」などが有名だね!

パブリック・ドメイン via ウィキペディア・コモンズ

『マザー・グース』という言葉は1697年にフランスで出版された童話集の口絵に書かれていた『マ・メール・ロワ』の文字を、1729年に英訳して出版した際、翻訳して掲載したものが起源です。

パブリック・ドメイン via ウィキペディア・コモンズ

日本語に訳すと『ガチョウかあさん』といったニュアンスで、子供たちに昔話を語って聞かせるお婆さんの様子を描いた口絵のタイトルが、いつの間にか童話や童謡をまとめた本のタイトルとして広まっていったようです。

ガチョウというイギリスやフランスでは親しみのある動物と、童話・童謡を語って聞かせるお母さん、お婆さんのイメージが結び付いたのでしょうね。

ラヴェルはこの『マザー・グース』から5つの物語をピックアップし、組曲にしました。それが今回紹介する『マ・メール・ロワ』です。

「マ・メール・ロワ」ピアノ連弾版

オリジナルのピアノ連弾版は、ラベルの友人であったゴデブスキ夫妻の2人の子、ミミとジャンの姉弟のために書かれたものです。

シーパ・ゴデブスキの異母姉ミシア・セールはラヴェルをはじめとする多くの芸術家のパトロンとして知られる女性で、ゴデブスキ夫妻は家族ぐるみでラヴェルと親交がありました。

独身のラヴェルはミミとジャンの姉弟をたいそう可愛がっていたそうで、そんな二人を楽しませるために愛情をこめて作曲し、作品はこの二人に献呈されています。

ラヴェルは4つの物語から次の5つのモチーフをピックアップし、1908年から1910年にかけてこの曲を作曲しました。

第1曲:眠れる森の美女のパヴァーヌ

第2曲:親指小僧

第3曲:パゴダの女王レドロネット

第4曲:美女と野獣の対話

第5曲:妖精の園

初演は1910年4月20日に行なわれましたが、ミミとジャンが演奏するには難し過ぎたようで、パリ国立高等音楽院の生徒だった、当時11歳のジャンヌ・ルルーと14歳のジュヌヴィエーヴ・デュロニーの二人が演奏しています。

「マ・メール・ロワ」組曲版とバレエ版

ラヴェルは1911年に、オリジナルのピアノ連弾版を管弦楽のための組曲に編曲しています。

この管弦楽組曲版『マ・メール・ロワ』が最も演奏される機会が多く、次の楽曲解説でもこちらを解説していきます。

バレエ版は当時、パリにあった劇場『テアトル・デ・ザール』の支配人ジャック・ルーシェ(1862年-1957年)の依頼によって1911年から翌1912年初頭にかけて編曲されました。

バレエ版は連弾版・管弦楽組曲版の5曲に、前奏曲と『紡ぎ車の踊りと情景』、間奏曲が加えられています。

前奏曲

第1曲:紡ぎ車の踊りと情景

第2曲:眠りの森の美女のパヴァーヌ

第3曲:美女と野獣の対話

第4曲:親指小僧

第5曲:パゴダの女王レドロネット

終曲:妖精の園

※各曲の間に間奏曲

バレエ版はバレエの演目として目にする機会は少ないかもしれませんが、録音は数多く出ています。

ラヴェル「マ・メール・ロワ」の楽曲解説

ここでは管弦楽組曲版『マ・メール・ロワ』を解説するよ!

第1曲:眠れる森の美女のパヴァーヌ(Pavane de la belle au bois dormant)

第1曲は『ペロー童話集』にある『眠れる森の美女』をモチーフにしています。

『グリム童話』にも同じような物語があり、ディズニー映画やミュージカル作品としても有名です。

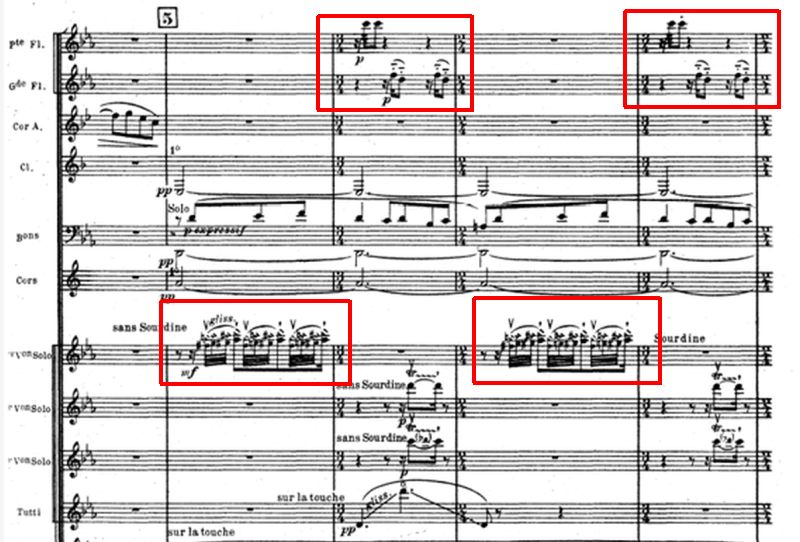

フルート⇒クラリネット⇒フルートと引き継がれる静かなメロディが、森の奥深くで長い眠りについている王女のようで幻想的です。(譜例①)

最後は弱音器を付けたヴァイオリンがメロディを引き継ぎ、森の中に溶け込んでいくように静かに終わります。

第2曲:親指小僧(Petit Poucet)

同じく『ペロー童話集』にある『親指小僧』をモチーフしています。

『グリム童話』にも同じタイトルの物語がありますが内容は異なり、7人兄弟の末っ子で、生まれた時は親指ほどの大きさしかなかったことから親指小僧とバカにされていた男の子の冒険譚です。

親指小僧の一家は貧しく、木こりをしていた両親は兄弟たちと共に親指小僧を森に捨ててしまいます。

森の中をさまようように音階が上に行ったり下に行ったりし、拍子もめまぐるしく変化します。(譜例②)

管弦楽組曲版にはヴァイオリン、フルート、ピッコロによる鳥のさえずりが挿入されています。(譜例③)

最後は森の奥にさまよい消えていくように終わります。

第3曲:パゴダの女王レドロネット(Laideronnette, impératrice des pagodes)

フランスの作家ドーノワ伯爵夫人が1698年に出版した『妖精物語または当世風の妖精』の中の『緑の蛇』という物語をモチーフにしています。

物語は呪いの力で醜い姿にされてしまった双子の王女の一人『レドロネット』と、『緑の蛇』にされてしまった王子が元の姿に戻り結ばれるまでを描いたものです。

ラヴェルがこの物語から切り取ったのは、海に流されたどり着いた見知らぬ王国で、『パゴダ人形』と呼ばれる中国の陶器製の首振り人形に歓迎を受けるシーンです。

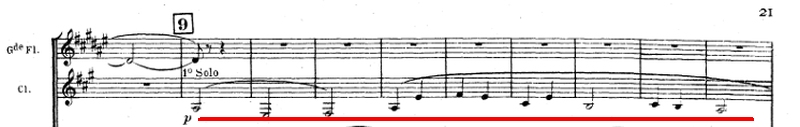

ラヴェルは東洋的な雰囲気を出すために、5音音階でできた細かい音型を奏で、人形が首を振りながらせわしなく動き回る姿を巧みに表現しています。(譜例④)

中盤には『緑の蛇』が這っているようなクラリネットのソロと、それに続いて『レドロネット』の本来の姿を思わせるフルートのソロが登場します。(譜例⑤)

この曲はピアノ連弾版も大変色彩豊かなので、管弦楽組曲版と聴き比べるのも楽しいと思います。

第4曲:美女と野獣の対話(Les entretiens de la belle et de la bête)

ディズニー映画やミュージカルなど数々の派生作品で知られる『美女と野獣』をモチーフにしています。

1740年にフランスの小説家ガブリエル=シュザンヌ・ド・ヴィルヌーヴが書いたものを、1756年にジャンヌ=マリー・ルプランス・ド・ボーモンが要約したものがベースになっています。

ピアノ連弾版では美女を『プリモ』と呼ばれる高音側の第1奏者が表現し、野獣を『セコンド』と呼ばれる低音側の第2奏者が表現しているので、クラシック初心者の方でも非常にわかりやすくなっています。

管弦楽組曲版ではこのパートをどんな楽器に割り振っているか、ラヴェルのオーケストレーションも注目ポイントです。

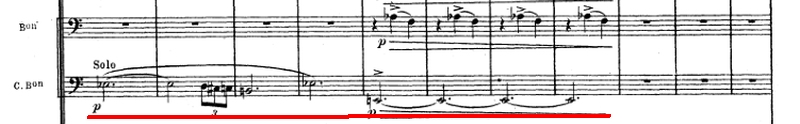

美女のテーマは美しいワルツで描かれ、野獣のテーマはコントラファゴットが不気味な響きを奏でて表現しています。(譜例⑥)

曲のタイトル通り、美女と野獣が対話するようにこの二つのテーマが交わり合い、高揚したところで全休止となりブレイクします。(譜例⑦)

続くハープのグリッサンドが、魔法が解けて王子の姿へと戻る野獣を表現しているようで印象的です。

この曲もピアノ連弾版とぜひ聞き比べてお楽しみください。

第5曲:妖精の園(Le jardin féerique)

第1曲と同じ『眠れる森の美女』からの一場面で、眠りについた王女が王子の口づけで目を覚ますシーンを描いています。

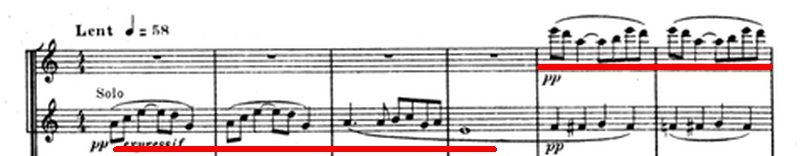

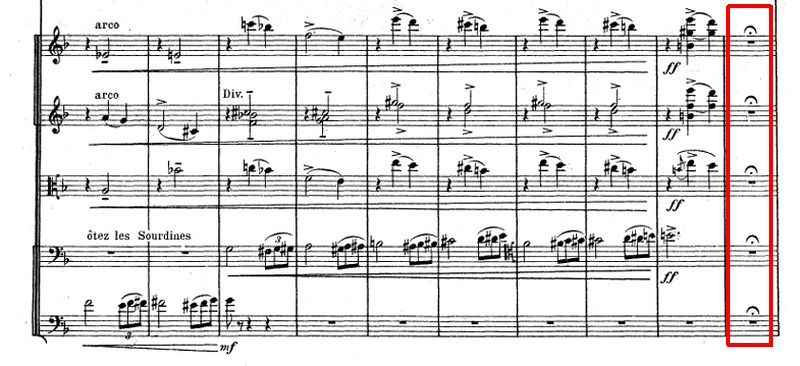

3拍子で紡がれる美しく安らぎに満ちた旋律が、森の奥で静かに眠る王女の姿を思わせ、深く印象に残ります。(譜例⑧)

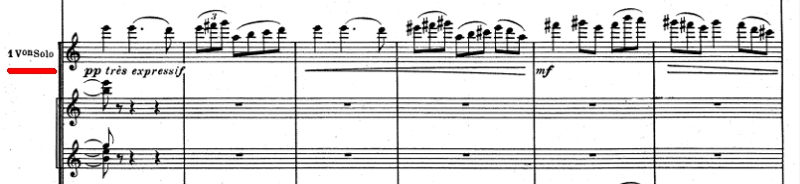

途中に現れるヴァイオリンソロは繊細で透明感にあふれ、聴く者の心を奪います。(譜例⑨)

何度も繰り返される旋律が少しずつ高揚していくさまは、王子の口づけによって長い眠りから目覚めていく王女のようにも感じます。

バレエ版では、結ばれた王女と王子を登場人物全員で祝福する場面で幕を閉じますが、楽曲はそんなシーンを演出するようにドラマチックに盛り上がりながら大団円を迎えます。

ラヴェル「マ・メール・ロワ」のYouTube動画

管弦楽組曲版

ラヴェル:『マ・メール・ロワ』(管弦楽組曲版)

1.眠れる森の美女のパヴァーヌ(00:44)

2.親指小僧(02:22)

3.パゴダの女王レドロネット(06:06)

4.美女と野獣の対話(09:53)

5.妖精の園(14:27)

ジュリアン・クエルティ指揮:hr交響楽団(フランクフルト放送交響楽団)

ピアノ連弾版

ラヴェル:『マ・メール・ロワ』(ピアノ連弾版)

1.眠れる森の美女のパヴァーヌ(00:00)

2.親指小僧(01:45)

3.パゴダの女王レドロネット(04:42)

4.美女と野獣の対話(08:05)

5.妖精の園(11:48)

ピアノ:アルトゥール・ユッセン&ルーカス・ユッセン

アルトゥール・ユッセンとルーカス・ユッセンはオランダ出身のピアノ・デュオです。

兄のルーカスは1993年生まれ、弟のユッセンは1996年生まれで、父がオランダ放送フィルのティンパニ奏者、母がフルート教師という音楽一家に生まれた二人は5歳からピアノを始め、幼い頃からピアノ・デュオとして活動しています。

2007年にはアムステルダムのコンセルトヘボウで行われたコンサートで、急遽キャンセルしたマルタ・アルゲリッチの代役として、この「マ・メール・ロワ」を演奏しています。

バレエ版

ラヴェル:『マ・メール・ロワ』(バレエ版)

前奏曲(01:07)

第1曲:紡ぎ車の踊りと情景(04:11)

第2曲:眠りの森の美女のパヴァーヌ(07:44)

第3曲:美女と野獣の対話(10:26)

第4曲:親指小僧(15:54)

第5曲:パゴドの女王レドロネット(21:21)

終曲:妖精の園(26:27)

エサ=ペッカ・サロネン指揮:NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団

ラヴェル「マ・メール・ロワ」おすすめの名盤

ジュリーニ指揮:ロサンジェルス・フィル(組曲版)

【収録曲】

ムソルグスキー(ラヴェル編曲):組曲『展覧会の絵』

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮:シカゴ交響楽団

録音:1976年4月

ラヴェル:組曲『マ・メール・ロワ』

ラヴェル:『スペイン狂詩曲』

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮:ロサンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団

録音:1979年11月

こちらは演奏の好みというよりは、カップリングの妙でおすすめしたい名盤です。

発売されているCDの多くはバレエ全曲版で、入手可能な組曲版は意外に少ないのが現状です。

バレエ版の方に挿入された楽曲や間奏曲は、組曲版の5曲に比べるとやや難解でクラシック初心者の方には不向きなように感じます。

こちらのCDは組曲版が収録されている上、メインタイトルは有名な『展覧会の絵』とクラシック初心者の方にもぴったりの収録内容です。

骨太なシカゴ響との『展覧会の絵』と、繊細なロス・フィルの『マ・メール・ロワ』を楽しめるおすすめの名盤です。

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮:ロサンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団

カティア&マリエル・ラベック(ピアノ連弾版)

【収録曲】

ビゼー:『子供の遊び』Op.22

フォーレ:組曲『ドリー』 Op.56

ラヴェル:組曲『マ・メール・ロワ』

ピアノ:カティア・ラベック、マリエル・ラベック

録音:1985年12月

1980年代に美人ピアニスト姉妹として話題になり、サントリーウイスキーのCMにも出演していたラベック姉妹によるピアノ連弾集です。

当時の日本ではビジュアル先行のアイドル的なセールスを展開していましたが、パリ音楽院でピアノを学んだ後、70年代初めからピアノ・デュオとして演奏活動を始め、バッハから現代音楽まで幅広いレパートリーを誇る実力派デュオです。

余談ですが、妹のマリエルの夫は指揮者のセミヨン・ビシュコフです。

そんなラベック姉妹の『マ・メール・ロワ』は、とても柔らかく優しいタッチが印象的です。

『パゴダの女王レドロネット』では煽り立てるようなテンポの演奏も多いですが、ラベック姉妹は落ち着いたテンポ設定で、細かい音符の一つ一つが際立つようなとても繊細かつ丁寧な演奏をしています。

ピアノを学んでいる小さなお子さんにも聴いてほしいおすすめの名盤です。

カティア・ラベック、マリエル・ラベック

ブーレーズ指揮:ベルリン・フィル(バレエ版)

【収録曲】

ラヴェル作曲

・バレエ『マ・メール・ロワ』全曲

・海原の小舟

・道化師の朝の歌

・スペイン狂詩曲

・ボレロ

ピエール・ブーレーズ指揮:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

録音時期:1993年3月

こちらは作曲家としても有名なブーレーズ指揮のベルリン・フィルによるラヴェル作品集です。

収録されているのはバレエ全曲版で、すでに組曲版は何度も聞いたけど、バレエ全曲版も聞いてみたいという方におすすめです。

組曲版にない曲や間奏曲は、クラシック初心者の方には少し難しく感じるかもしれませんが、現代音楽の巨匠として活躍したブーレーズならではの明快なアプローチを聞くことができます。

ベルリン・フィルといえば音響効果抜群のゴージャスな響きという印象がありますが、この録音ではそれほど派手な部分も感じられず、フランス音楽らしい繊細さも垣間見えます。

ブーレーズ指揮:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ラヴェル「マ・メール・ロワ」の楽譜

ラヴェル「マ・メール・ロワ」の無料楽譜(IMSLP)

IMSLP(国際楽譜ライブラリープロジェクト)はパブリックドメイン(知的財産権が消滅した状態)になった楽譜などを無料で利用できる、バーチャル図書館のようなプロジェクトです。

上記のタイトルをクリックすれば、リンク先からパブリックドメインとなった楽譜を無料でダウンロード出来ます。

ご利用方法がわからない方は下記の記事を参考にしてください。

ラヴェル「マ・メール・ロワ」の販売楽譜(ピアノ連弾版)

ドイツの楽譜メーカー「ペータース社」による原典版です。

原典版とは作曲家の意図を再現することを目的とした楽譜のため、基本的に演奏家による解釈などが加えられていません。

専門に音楽を学ばれる方などには好まれますが、日本語の解説などはないのでご注意ください。

こちらはジュネーブ国際音楽コンクールで入賞歴もあるピアニストの堀江真理子さんによる解説がある楽譜です。

ピアノ連弾を弾きやすくするための運指も書き込まれているため、アマチュアの方やピアノを学んでいるお子さんにもぴったりの楽譜です。

ラヴェル「マ・メール・ロワ」の販売楽譜(ポケットスコア)

こちらはバレエ全曲版のポケットスコアです。

作曲家で音楽評論家の野平多美氏による解説に、原作のト書きが完全な日本語訳で加えられています。

まとめ

今回はラヴェル作曲の『マ・メール・ロワ』を紹介しましたが、お楽しみいただけたでしょうか?

この作品はストーリー性が非常にはっきりしているため、クラシック初心者の方や小さなお子さんでも気軽に楽しめると思います。

ピアノ愛好家の方やピアノを学んでいるお子さんは、親しい仲間や家族で連弾にチャレンジするのも良いでしょう。

曲によってはかなり難易度の高い曲もありますが、弾けそうな曲だけピックアップしてチャレンジするのも良いと思います。

聴いて楽しむ方は、ぜひ管弦楽組曲版とピアノ版を聴き比べてみてください。

同じ部分でもずいぶん印象の違う箇所があり、ラヴェルがピアノで弾いた箇所をどのようにオーケストラで表現しようとしたのか聴き比べるのも楽しいものです。

物語を知った上で聴くとさらに興味深く聞けることでしょう。ぜひ気軽にお楽しみください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!