エルガー「威風堂々」第1番 解説とおすすめの名盤

目次

まずはダイジェストで聴いてみよう!

沸き立つようなリズムは躍動感に溢れ、勇壮かつ壮大なトリオのテーマはクラシックファンならずとも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

まずは後半部分をダイジェストで聴いてみましょう。

サイモン・ラトル指揮:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ヴァルトビューネ・コンサート2018より

ご紹介した動画はベルリン・フィルの夏の風物詩ともいえる、毎シーズンの最後にベルリン郊外の野外音楽堂「ヴァルトビューネ」で開催されるヴァルトビューネ・コンサートでの演奏を収録したものです。

この2018年のヴァルトビューネ・コンサートはクラウディオ・アバドの後任として、2002年から首席指揮者・芸術監督を務めてきたサー・サイモン・ラトルのベルリン・フィル首席指揮者としての最後の演奏会です。

イギリス出身の指揮者らしく、この曲をアンコールの1曲として選んだラトルは、金管楽器奏者たちがラトルの髪型を真似た白のカーリーヘアのかつらをかぶって演奏するという愉快な演出を交えて聴衆を楽しませてくれました。

作曲の背景

「威風堂々」(英:Pomp and Circumstance )作品39はイギリスの作曲家、エドワード・エルガー(1857-1934)が作曲した行進曲です。

エルガーの生前に出版された第1番から第5番の5曲の他に、エルガーの死後に遺稿の中から見つかった未完の草稿を、イギリスの作曲家アンソニー・ペイン(1936-2021)が補筆した第6番があります。

今回ご紹介する第1番はその中で最も有名な作品で、エルガーが44歳になる1901年に作曲されました。

エルガーはこの頃既にイギリスを代表する作曲家として高い名声を確立していて、特に1899年の「エニグマ変奏曲」は国内外で高い評価を受けています。

原題の「Pomp and Circumstance」はシェイクスピアの四大悲劇の一つ「オセロ」第3幕第3場の台詞「Pride, pomp and circumstance of glorious war(名誉の戦争には付物の、誉れも、飾りも、立派さも)」の中の言葉で、「Pomp」は「壮麗、華麗」、「Circumstance」は「事情、状況」と訳されることが多いようですが「儀式張った、物々しさ」といったニュアンスも含んでいるようです。

小説家としても活躍した坪内逍遥(1859-1935)の訳によれば、この「オセロ」の台詞の部分は「飾りも、立派さも」となっていますが、明治時代の「オセロ」の翻訳本にはこの箇所を既に「威風堂々」と訳しているものがあるようです。

いずれにしても日本語タイトルの「威風堂々」はかなりの意訳ですが、今日では広く親しまれた名訳と言わざるをえないでしょう。

有名な中間部(トリオ)の旋律には後に歌詞が付けられ「希望と栄光の国(英: Land of Hope and Glory)」としてイギリス第2の国歌と呼ばれるほど親しまれています。(後述)

エルガーはこの中間部の主題をひらめいた時に「皆を打つ、打ちのめす旋律を思いついたんだ。」と「エニグマ変奏曲」の第10変奏のモチーフにもしている友人のドーラ・ペニーに語っています。

初演は1901年10月19日にアルフレッド・ロードウォルドの指揮とリヴァプール・オーケストラ協会の演奏で行われ、エルガーはこの曲を彼とそのオーケストラに献呈しています。

アルフレッド・ロードウォルドはエルガーの良き理解者で、リヴァプールで繊維会社を経営する傍ら、リヴァプール・オーケストラ協会を主宰していた人物です。

初演から3日後の1901年10月22日にはロンドンでも初演が行われ、聴衆が2度にわたってアンコールを求める熱狂的な反響を受けたというエピソードが残っています。

こちらは1931年にエルガー自身がこの曲を指揮をしている貴重な映像です。

希望と栄光の国( Land of Hope and Glory)

「威風堂々」第1番が初演された1901年の年初に新しく王位に就いたイギリス国王・エドワード7世(1841-1910)は、この曲の美しい中間部の旋律に歌詞を付けてはどうかとエルガーに提案します。

翌1902年に行われる戴冠式のための曲を作曲することになったエルガーは、ソプラノ、メゾソプラノ、テノール、バス、合唱と管弦楽による合唱曲『戴冠式頌歌』作品44を完成させます。

そして国王の提案を容れて、6つのパートからなるこの曲のクライマックスに「威風堂々」第1番の中間部の旋律を用いた「希望と栄光の国(Land of Hope and Glory)」を置いたのです。

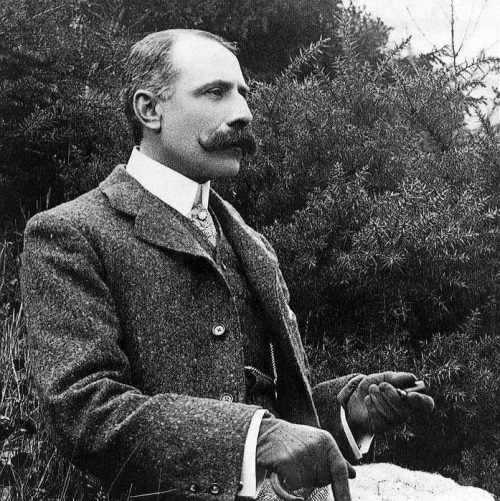

歌詞は詩人で随筆家のアーサー・クリストファー・ベンソンが担当し、エドワード7世の戴冠式で演奏されることになります。

この曲の人気に目をつけた音楽出版社のブージー社は、戴冠式に先駆けて「希望と栄光の国(Land of Hope and Glory)」を単独で売り出そうと考え、エルガーとベンソンに改作を依頼します。

こうして『戴冠式頌歌』作品44とは別に単独曲として「希望と栄光の国(Land of Hope and Glory)」が完成し、1902年6月にエルガーの指揮、当時の有名なコントラルト、クララ・バット(1872-1936)の歌唱で初演されます。

この曲は今日ではイギリス第2の国歌と呼ばれてイギリス国民に広く親しまれ、ロンドンの夏の風物詩「プロムス(BBCプロムナードコンサート)」の最終日に演奏されることでも有名です。

希望と栄光の国(Land of Hope and Glory)歌詞

「希望と栄光の国(Land of Hope and Glory)」の歌詞は3番までありますが、ここではプロムスの最終日「Last Night of the Proms」でオーケストラと聴衆が一体となって歌われることでも有名な2番の歌詞を引用しておきます。

※『戴冠式頌歌』作品44の終曲として歌われる「希望と栄光の国(Land of Hope and Glory)」とは歌詞が異なります。

Land of Hope and Glory,

引用:「希望と栄光の国」(Wikipedia)

Mother of the Free,

How shall we extol thee,

Who are born of thee?

Wider still and wider

Shall thy bounds be set;

God, who made thee mighty,

Make thee mightier yet

God, who made thee mighty,

Make thee mightier yet.

希望と栄光の国

其は自由の母よ

汝より生まれ出でたる我々は

如何に汝を褒め称えようか?

広大に、いっそう広大に

汝の土地はなるであろう

汝を偉大たらしめたる神は

いまなお汝を偉大にする

汝を偉大たらしめたる神は

いまなお汝を偉大にする

エルガー 行進曲「威風堂々」第1番 解説

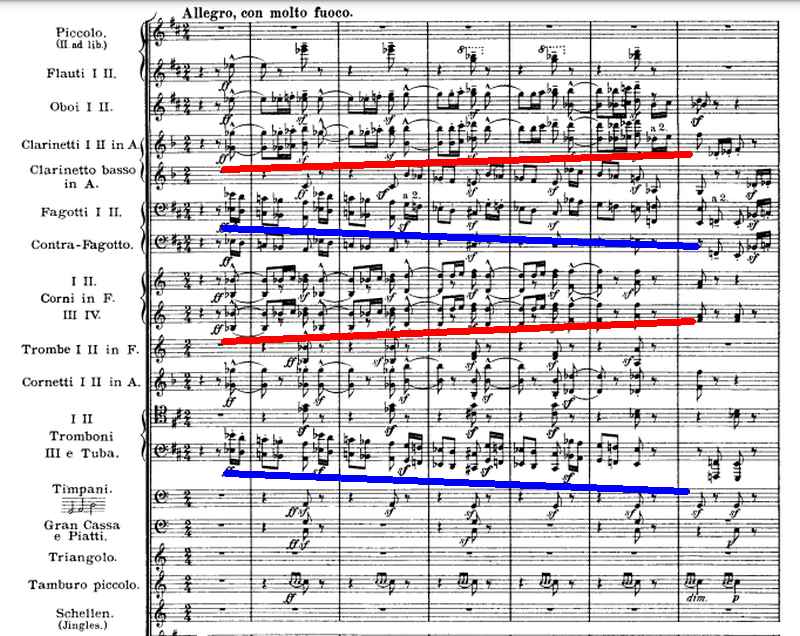

曲は上昇していく旋律と下降していく低音楽器群のコントラストが印象的な短い序奏で幕を開けます。(譜例①)

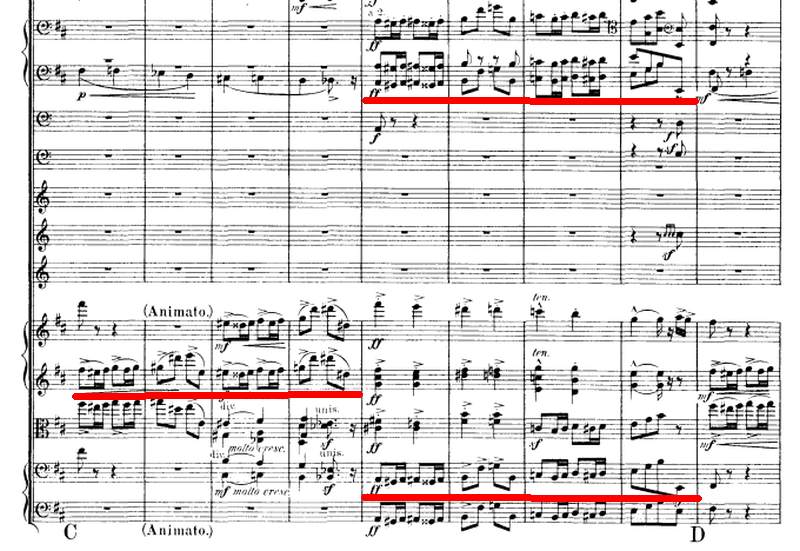

序奏に続き、自然と肩が上下するような躍動的な第1主題を弦楽器が奏でます。(譜例②)

主部の第2主題は弦楽器がなだらかに奏でたものを低音楽器が力強くなぞります。(譜例③)

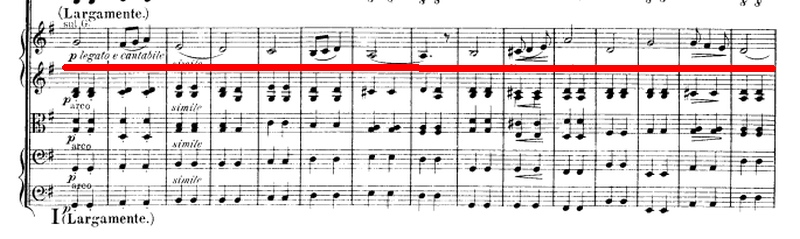

これらの主題が繰り返された後、序奏主題をモチーフとしたブリッジを挿み、テンポが緩められ、有名な中間部のトリオがト長調で静かに演奏されます。(譜例④)

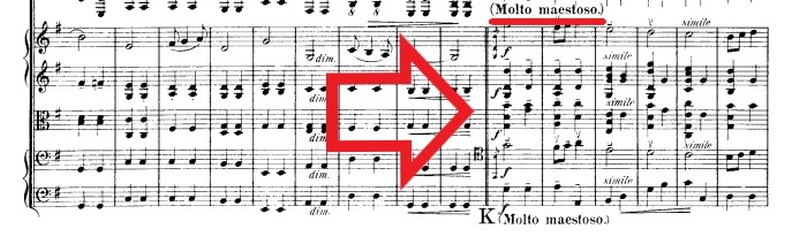

この美しく静かな旋律は、繰り返される時は「Molto maestoso」となり、まるで滔々と流れる大河のよう壮大に奏でられます。(譜例⑤)

※molto=非常に、maestoso=荘厳に、堂々として

曲は再び主部に戻り、第1主題、第2主題と続いた後、トリオの旋律が今度は主調であるニ長調で高らかに再現され、ひとしきり高揚した後、最後は第1主題のモチーフが現れ華やかに終曲します。

エルガー 行進曲「威風堂々」YouTube動画

エルガー:行進曲「威風堂々」第1番

サカリ・オラモ指揮:BBC交響楽団

BBC Proms(プロムス)2014より

こちらの動画はロンドンで毎年夏に開催される有名な音楽祭BBC Proms(プロムス)2014の最終夜「Last Night of the Proms」での演奏を収録したものです。

1871年に建てられた歴史あるロンドンのロイヤル・アルバート・ホールを埋め尽くした聴衆が肩を組み国旗を振りかざしながら「希望と栄光の国(Land of Hope and Glory)」を高らかに歌う様子はイギリス国民でなくとも感動を覚えます。

エルガー:行進曲「威風堂々」第1番 おすすめの名盤

ショルティ指揮:ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

【収録曲】

エルガー作曲

行進曲『威風堂々』 Op.39 第1番-第5番

エニグマ変奏曲 Op.36

序曲『コケイン』 Op.40

イギリス国歌:ゴッド・セイヴ・ザ・クィーン

サー・ゲオルグ・ショルティ指揮

ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

シカゴ交響楽団(エニグマ変奏曲)

録音:1977年、1974年(エニグマ変奏曲)、1976年(序曲『コケイン』)

★こちらの録音は「Amazon Music Unlimited」でもお楽しみいただけます!

Amazon Music Unlimited【無料体験】に登録する♪

歯切れのいい序奏と第1主題が印象的な堂々とした演奏です。このアルバムではショルティの手兵ともいえるロンドン・フィルとシカゴ響の演奏を楽しむことができ、「威風堂々」の方はロンドン・フィルの演奏ですが、まるでシカゴ響のブラスセクションのような筋肉質な響きも魅力です。

テンポ設定はやや速めながらも実に堂々としていて、まさに王道の演奏といった雰囲気を感じます。

中間部のトリオではハミングしているような静かな旋律が、節度あるダイナミクスで高揚しながら繰り返され、風格のある演奏を披露しています。

エルガーの代表作「エニグマ変奏曲」はシカゴ響とのコンビで聴けて、「威風堂々」も全5曲収録されたおすすめの名盤です。

ショルティ指揮:ロンドン・フィル

ジュゼッペ・シノーポリ指揮:フィルハーモニア管弦楽団

【収録曲】

エルガー作曲

1. 交響曲第1番変イ長調 Op.55

2. 行進曲『威風堂々』 Op.39 第1番ニ長調

3. 行進曲『威風堂々』 Op.39 第4番ト長調

ジュゼッペ・シノーポリ指揮

フィルハーモニア管弦楽団

録音:1990年(1)、1991年(2,3)

★こちらの録音は「Amazon Music Unlimited」でもお楽しみいただけます!

Amazon Music Unlimited【無料体験】に登録する♪

こちらはシノーポリが43歳の時の録音で、若々しく快速なテンポ設定とクリアな音色でドライブ感溢れる演奏となっています。

中間部のトリオは弦楽器の美しい音色が見事で、細部まで整ったとても端正な演奏が魅力的です。

「威風堂々第1番」の演奏としては、今回おすすめする3つの中では1番おすすめなのですが、メインがエルガーの交響曲第1番とあって、クラシック初心者の方にはちょっとおすすめしにくいのが難点です。

シノーポリ指揮:フィルハーモニア管

バーンスタイン指揮:BBC交響楽団

【収録曲】

エルガー作曲

エニグマ変奏曲 作品36

行進曲《威風堂々》作品39 第1番 ニ長調

行進曲《威風堂々》作品39 第2番 イ短調

《インドの王冠》作品66から モガル土侯たちの行進曲

レナード・バーンスタイン指揮

BBC交響楽団

録音:1982年

★こちらのアルバムは「Amazon Music Unlimited」でもお楽しみいただけます!

Amazon Music Unlimited【無料体験】に登録する♪

こちらは1982年にバーンスタインがBBC交響楽団と初めて公演を行った翌日に収録されたアルバムです。

バーンスタインらしい緩急の差の激しいメリハリの効いた演奏で、ややアンサンブルは粗く感じる部分はあるものの、バーンスタインにタクトを回されて煽られるBBC響の面々の姿が脳裏に浮かぶようなドライブ感とスタジオ録音とは思えない臨場感溢れる演奏が魅力です。

メインはエルガーの代表作「エニグマ変奏曲」ですが、こちらはいかにもバーンスタインらしい、かなりゆっくりとしたテンポ設定で個性的な録音となっています。

バーンスタイン指揮:BBC交響楽団

「Amazon Music Unlimited」で「エルガーの威風堂々第1番」を聴き比べ!

★「Amazon Music Unlimited」では次のようなアーティストの「エルガーの威風堂々第1番」を聴き放題で楽しむことが出来ます。

※下記の検索結果は本記事の投稿日現在、「Amazon Music Unlimited」で「Elgar Pomp and Circumstance」「エルガー 威風堂々」などのキーワードで検索した例です。すべての録音を表示しているわけではありませんのでご了承ください。

「ショルティ&ロンドン・フィル」「バレンボイム&ロンドン・フィル」「エイドリアン・ボールト&ロンドン・フィル」「マルコム・サージェント&ロンドン響」「アーサー・ブリス&ロンドン響」「バーンスタイン&BBC響」「アンドレ・プレヴィン&ロイヤル・フィル」「ノーマン・デル・マー&ロイヤル・フィル」「メニューイン&ロイヤル・フィル」「シノーポリ&フィルハーモニア管」「バルビローリ&フィルハーモニア管」「チャールズ・グローヴズ&フィルハーモニア管」「エルガー&BBC響」「アンドリュー・デイヴィス&BBC響」「ネヴィル・マリナー&コンセルトヘボウ管」「デイヴィッド・ジンマン&ボルティモア響」「アシュケナージ&シドニー響」「石丸寛&東京都響」他

Amazon Music Unlimited【無料体験】に登録する♪

赤文字で表記しているのはおすすめの名盤のコーナーで紹介した録音です。

それ以外では「バルビローリ&フィルハーモニア管」も歯切れの良い音さばきと落ち着いたテンポ設定で、格調高い演奏となっています。

「エルガー&BBC響」は作曲者自身の意図が読み取れる貴重な録音ですが、流石に録音状態も悪くCDを買うのは躊躇しますが、「Amazon Music Unlimited」なら聴き放題で楽しめるので、気軽に聴き比べることができます。

ちなみにエルガー指揮による演奏はかなりの爆速で、今日ではあまり聴くことのできない個性的な演奏です。

この作品は日本では吹奏楽に編曲されて演奏される機会が大変多い曲ですが、残念ながら「Amazon Music Unlimited」にはあまり多くの録音はなく「朝比奈隆&海上自衛隊音楽隊」「佐渡裕&シエナ・ウインド」など数曲しか見当たりませんでした。

★「Amazon Music Umlimited」では通常30日間の無料体験期間があります!無料体験期間中に解約手続きをすれば料金が課金されることもありません。

★「Amazon Music Unlimited」でいろんなアーティストの「エルガーの威風堂々第1番」を聴き比べてみませんか?

Amazon Music Unlimited【無料体験】に登録する♪

※「Amazon Music Unlimited」の「無料体験の登録方法」「解約の方法」「Amazon Musicアプリの使い方」「楽曲のラインナップ数」など、もっと詳しく知りたいと言う方はこちらの記事をお読みください。

まとめ

エルガーの行進曲「威風堂々」第1番はエルガーの代表作の一つで、中間部の旋律は「希望と栄光の国( Land of Hope and Glory)」のタイトルで独立した曲として発表され、今ではイギリス第2の国歌と呼ばれるほど広く親しまれています。

クラシックファンならずとも、この中間部の旋律は一度は聴いたことがあると思いますが、意外に全曲は聴いたことがないという方もいるかも知れませんね。

曲はシンプルな三部形式で書かれ、演奏時間も10分に満たないので、クラシック初心者にもおすすめの曲です。ぜひこの機会に全曲通して聴いてみて下さい。

最後までお読みいただきありがとうございます。こちらの作品もぜひ聴いてみてください!

お役に立ちましたらクリックをお願いします。